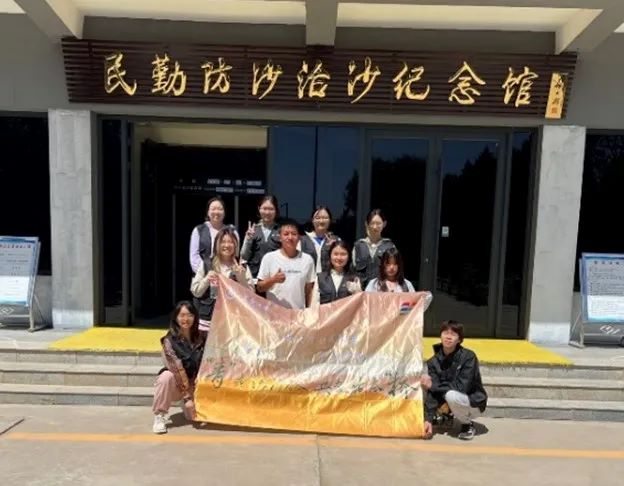

为了解甘肃民勤的漫漫治沙史,学习民勤人民艰苦奋斗的精神,8月17日,长安大学赴甘肃民勤“‘青’走治沙路,共架生态‘桥’”暑期社会实践队走进民勤防沙治沙纪念馆,探寻治沙历史路,见证林带锁黄龙。

民勤县地处巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠之间,是中国四大沙尘暴策源地之一。过去,这里风沙肆虐,土地荒芜,生态环境恶劣,严重影响着当地居民的生产生活。面对这样的自然条件,民勤人民并没有选择放弃,而是发起了艰苦卓绝的治沙斗争。历经半个世纪的努力,民勤县在治理沙漠化方面取得了显著成效。

清晨的沙漠,日出之美如同奇迹般绽放,将寂静的沙海点缀得生机勃勃。实践队欣赏完沙漠日出后,学习绘制沙漠立牌,用心感受沙漠的灵魂,将细腻的情感融入每一笔,每一划,创造出独属于实践队的特色标志立牌。立牌上呈现出沙漠壮观的地貌,以及实践队对沙漠绿进沙退的治理目标。在这片无声的沙漠之中,立牌以它们独有的方式,述说着属于这片广袤沙海的故事,连接着过去与未来,自然与人心。

实践队员与沙漠立牌合影

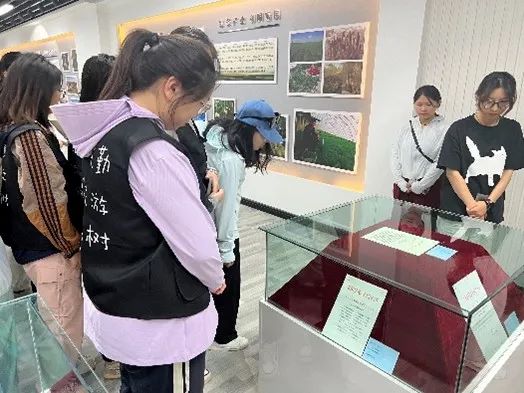

实践队来到民勤防沙治沙纪念馆调研学习。展馆位于这片曾经风沙侵蚀最严重的地区中心——民勤县薛百乡宋和村。展馆共设有5个展厅,一幅幅生动的图片,一段段真实的记录,详细讲述了从20世纪70年代开始一代又一代民勤人民与风沙鏖战的光辉历程。

实践队员参观纪念馆

走进纪念馆,首先映入眼帘的是一系列关于民勤地区历史背景的介绍。展馆通过图文并茂的展板和多媒体信息,详细介绍了该地区面临的包括过度放牧、水资源短缺和土地退化等在内的现实问题。面对这些挑战,当地政府带领居民采取一系列创新且成效显著的防沙治沙措施,包括生物固沙技术、风障设置、水资源管理等。“草方格沙障”技术,通过在沙地上铺设草垛来减缓风速,达到固定流沙的目的;“水源涵养与节水灌溉技术”,有效解决了干旱区水资源短缺的问题。这些专业技术的背后,是民勤人民与众多科研工作者无数次试验、改进的成果。

民勤防沙治沙纪念馆不仅是展示治沙成果的地方,更是激发人们深度参与环保行动、思考人与自然和谐共处关系的启蒙场所。在这里,队员们不仅学到了治沙的技术,更学到了与自然和谐相处的智慧,面对自然环境的挑战,人类的智慧和努力可以造就生态复苏的奇迹。队员们都为民勤人民艰苦奋斗的精神所深深触动,纷纷表示要将这份精神力量转化为实际行动,将这份来之不易的绿色财富传递到更广阔的舞台。

实践队在纪念馆前合影

(供图:蒲笑旸 审核:曾晓阳 网络编辑:李玟)