为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,引导青年学子在实践中传承红色基因,服务乡村振兴,7月11日—15 日,长安大学“汇聚支教微光 赋能乡村振兴”社会实践队在学院学办副主任王子章带领下赴商南开展社会实践活动,实践队以红色地标为课堂,以历史场馆为教材,筑牢理想信念,见证产业发展,传递知识火种,积极助力乡村振兴。

图为实践队合影留念

一、探寻历史底蕴,传承红色基因

实践队怀着崇敬之心来到商南县烈士陵园。队员们在“商南英烈千古流芳”纪念墙前驻足瞻仰,在无名烈士纪念碑前默哀致敬,在英烈纪念厅中重温历史,深切感受革命先辈英勇不屈的伟大精神。

图为实践队驻足瞻仰纪念墙

图为实践队默哀致敬画面

实践队党员重温了入党誓词,铿锵誓言中饱含传承红色精神的决心。

图为实践队党员重温入党誓词

实践队前往商南县博物馆,在当地讲解员的带领下,队员们深入了解李先念等革命先辈创建鄂豫陕革命根据地的光辉事迹。

图为实践队参观博物馆

二、考察产业实况,助力乡村振兴

实践队来到湘河镇地坪村,考察当地特色产业发展现状。在地坪村村支书曹振祥带领下,实践队员考察了当地香菇种植基地、文公垭茶厂、鱼类养殖基地、五味子种植园等特色产业发展情况。在香菇种植基地,队员们详细了解了香菇的栽培技术、销售渠道及收益情况;在文公垭茶厂,队员们了解了茶叶从种植、采摘到制作、销售的全过程路径,并同茶厂负责人进行访谈。

图为实践队参观产业基地

曹振祥就当地产业发展现状和未来发展规划与实践队进行了深入交流。他讲到,当地主要发展以茶叶生产为代表的农产品加工业,以罗非鱼、鲈鱼养殖为代表的水产业,以五味子为代表的中草药种植业,以及以香菇为代表的蔬菜种植产业,并向队员们讲解了“鱼菜共生”农业新模式。

图为实践队成员访谈相关负责人

当地将鲈鱼等多个品种养殖与水培蔬菜种植有机结合,实现了“养鱼不换水、种菜不施肥”,特色农业走出致富新路;依托秦岭生态优势,建成蔬菜、茶叶、中草药等产业基地,实现了生态效益与经济效益的双赢,既守住了绿水青山,又探索出增收致富新路,有效推进了乡村振兴。

三、支教传知拓界,践行青春担当

临行前,实践队员多次开会,就支教计划、教学方案等进行讨论,打磨细节。

图为临行前会议照片

正式教学开始前,实践队举行了开班仪式,曹振祥作了动员讲话,实践队队长何静怡作为代表发言,王子章介绍了长安大学、外国语学院及本次实践队的基本情况。

图为开班仪式现场

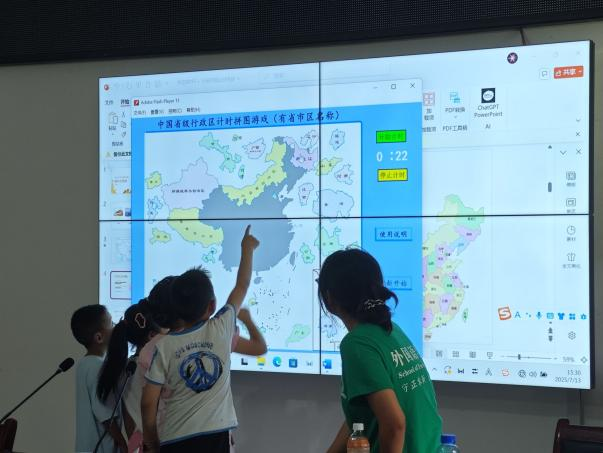

非遗香囊课使学生感受到传统民俗魅力,直观认知香囊文化内涵;黏土课让学生在创作中理解甲骨文的文化价值和现实意义;元音音标课以趣味互动方式,调动学生积极性,帮助学生掌握发音要领;趣味地理课通过活动教学生认识中国省级行政区划,激发学生对各地的兴趣;历史趣味课以有趣内容带领小朋友探索历史知识;绘画课提供石头画板,使孩子们完成了富有想象力和创造力的石头画;“掌中生火”实验激发了孩子们对科学的好奇,播下知识火种,让科学变得触手可及。

图为“地理文化乐”课堂

(学生志愿者:李佳琪)

图为“科学小实验”课堂

(学生志愿者:张俊文)

图为美术手工课堂

(学生志愿者:汪保丽)

图为英语音标入门课堂

(学生志愿者:薛欣)

图为香囊制作课堂

(学生志愿者:何静怡)

图为历史故事汇课堂

(学生志愿者:程福睿)

图为学生作品展示

在爱心支教过程中,学院领导的慰问与关怀也给予大家莫大鼓舞。学院党委书记张永、院长冯正斌、党委副书记勾小群一行慰问了实践队师生。领导老师们走进课堂,现场聆听支教队员为乡村小学生讲授的英语课程,切身感受实践育人成效。课后,学院和镇、村领导将精心准备的学习文具套装赠送给孩子们,勉励他们勤奋学习、立志成才。

图为慰问现场及合影留念

孩子们眼中跃动的求知星火,既是教育扶智的生动注脚,更是民族复兴的希望微光。在实践过程中,队员们深入探寻历史底蕴,从红色基因中汲取精神力量;实地考察当地产业,助力当地乡村振兴;爱心支教传递知识,以行动践行青春担当。实践队员们将继续扎根基层,学好专业知识,在调查研究中练就过硬本领,在实践力行中勇担时代使命,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

图为实践队合影留念

(供图:外国语学院 审核:杨文佳 网络编辑:徐绍猷)