为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,迎接中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,引导广大青年学生铭记历史,缅怀先烈,挖掘红色历史,传承革命精神,2025年7月11日至7月16日,长安大学“八秩回响寻烽火·青春誓言述初心”暑期社会实践队前往陕西省延安市、韩城市等地开展实践活动,开展了一场跨越八秩的精神对话。这不仅让队员们在历史现场触摸到民族精神的根脉,更以青春实践践行了 “赓续红色血脉、勇担时代使命” 的铮铮誓言,最终取得了丰硕的实践成果。

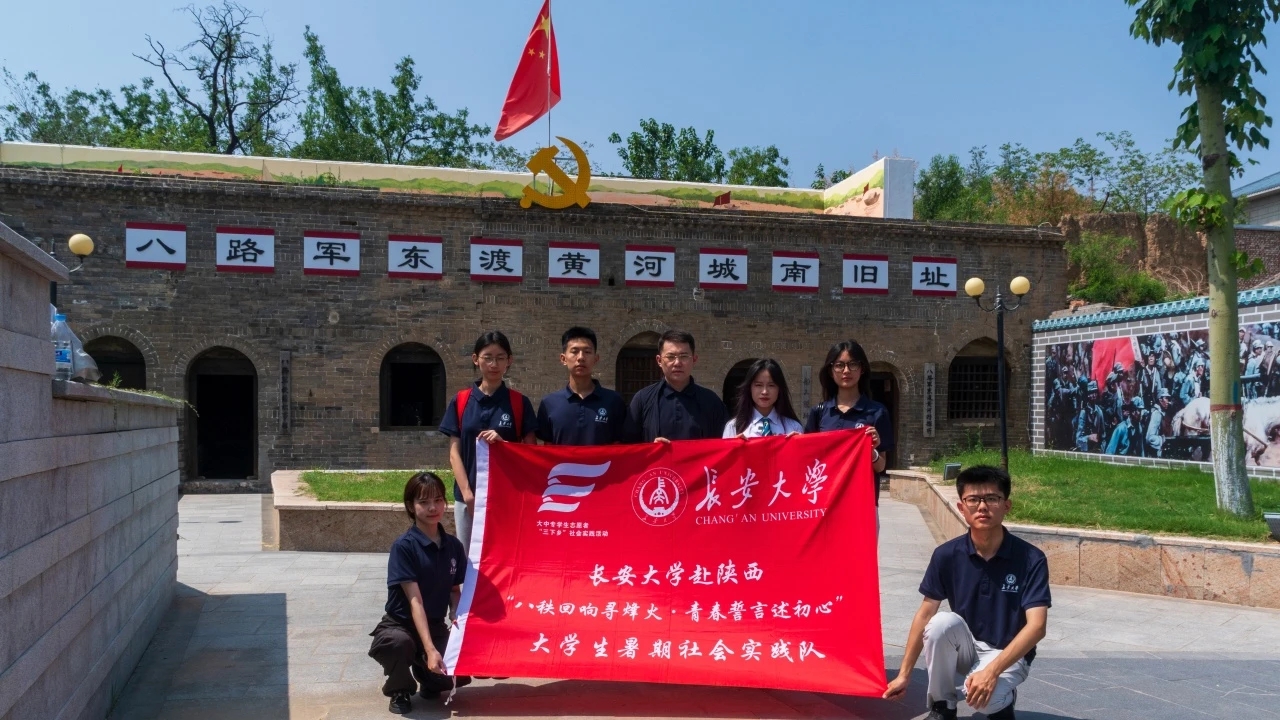

实践队合影

烽烟旧址,旧痕犹存 —— 走近旧址悟烽火精神

在延安文艺纪念馆,冼星海用锅碗瓢盆作伴奏的创作往事,让队员们读懂 “文艺是号角” 的力量;红色家风馆里,左权将军藏着柔肠与刚骨的家书,诠释着 “家国同构” 的精神密码;中国女子大学旧址的窑洞间,200孔黄土窑洞见证着富家小姐与贫苦女儿并肩纺线的蜕变,印证 “妇女觉醒即民族觉醒” 的真理;黄河渡口的石碑前,“120条渡船冒雨集结” 的往事,解码 “军民同心定成败” 的历史必然;仓颉庙内,彭德怀 “保护文物古迹” 的军令石碑,诉说着 “战火不灭文明” 的坚守。每一处旧址都是立体的教科书,让红色精神从文字走向可触可感的现实。

实践队参观延安文艺纪念馆

实践队观摩八路军东渡黄河出师抗日纪念碑

实践队深入红色家风馆

实践队参观西北野战军指挥部旧址

这些散落在黄土高原上的红色地标,不是孤立的历史片段,而是民族精神的 “活态基因库”。文艺的感召力、家风的凝聚力、群体的行动力、军民的向心力、文明的传承力,共同构筑起中华民族在苦难中挺立、在绝境中重生的精神脊梁。这脊梁,既是八十年前支撑民族救亡的支柱,更是今日我们迈向民族复兴的底气。

青春视角,影像鲜明 —— 以镜讲史焕红色生机

当青年镜头对准红色遗迹,历史便有了新的叙事语态。在鲁艺旧址东山,2023 级学生王雅菁对着镜头讲述冼星海在窑洞创作的故事,当《黄河大合唱》的旋律与青春解说交织,革命浪漫主义有了新的表达;延安红色家风馆内,2024 级学生薛雨乐录制左权家书时,刻意放慢语速,让 “牺牲一切为事业” 的誓言在字间流淌;中国女子大学旧址的石板路上,2024级学生刘佳琪将窑洞遗迹与 “高跟鞋到粗布鞋” 的蜕变融入镜头,让巾帼担当有了具象注脚;韩城芝川渡口,2023级学生张泊彦以黄河涛声为背景录制讲述,让门板的裂痕与老船工后代的回忆在画面里共振。

实践队红色镜头叙事

实践队拍摄现场

这些青春表达,不是简单的历史复述,而是红色基因的 “转译”。当青年视角与历史记忆相遇,红色故事便突破了时代壁垒,成为流淌在血脉中的精神养分。

故老声传,记忆绵长 —— 细听故事续薪火传承

寻访中,两场深度采访为历史细节注入温度。延安革命纪念馆原副馆长霍静廉在女大旧址前,指着窑洞墙面上的纺线刻痕讲述:“当年姑娘们白天开荒、夜晚读书,冻裂的手攥着纺车把手也不停歇。” 她口中 “军阀之女放下安逸扛枪作战” 的细节,让 “巾帼担当” 从抽象概念变成鲜活故事。韩城芝川,老船工后代抚摸着东渡用的门板和床板回忆道:“八路军是为咱老百姓打仗的,就算拼了命也要把他们送过河。”朴素的话语里,“军民鱼水情” 有了可触摸的质感。从个体记忆到群体精神,采访让历史不再是遥远的叙事,而是能感知的信仰传承。

实践队采访延安革命纪念馆原副馆长霍静廉女士

实践队采访八路军东渡老船工后代

长安大学“八秩回响寻烽火·青春誓言述初心”暑期社会实践队的成员在短短五天的实践里进行了一次 “从历史到现实” 的精神长征。通过实践,队员们感受到,要以笔为刃续写时代华章,以家风为基厚植家国情怀,以担当为要突破自我局限,以同心之力扎根人民群众,以守土之责传承中华文明。八秩烽火未远,青春誓言在耳,新一代长大学子必将以红色基因铸魂,让青春在民族复兴的征程中绽放绚丽之花。

(供图:王昆屹 审核:郝裕 网络编辑:徐绍猷)